高大接続事業

高大接続事業研究テーマとその実践

現在、国際化、情報化の急速な進展により私たちの社会はこれまでに見ない大幅な変革期を迎えています。このような変革期の中にあっては、新たな価値を見いだして、創造する力を育成するための教育が特に重要になると考えられます。

価値の創造に向けて、個々人が自立的に活動していくためには、これまで以上に次の「学力の3要素」と呼ばれている能力や資質をバランスよく育むことが必要になります。

- 確かな知識・技能

- 1を基にした思考力、判断力、表現力

- 主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度

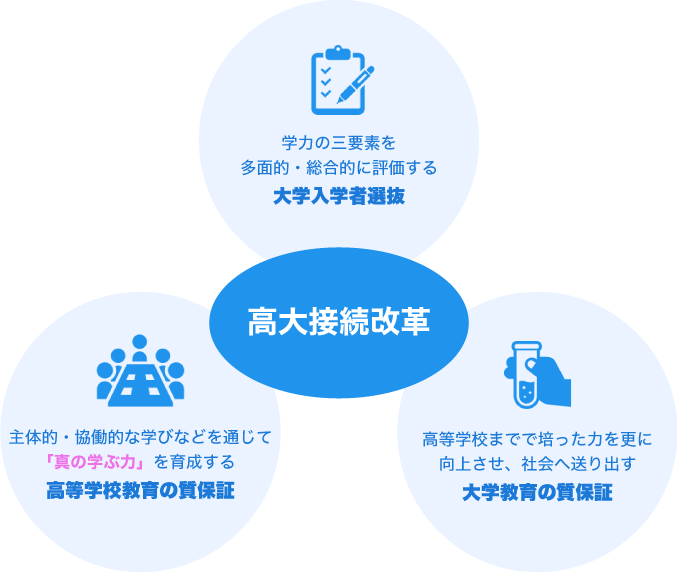

このような目的を達成するためには、

- 高等学校教育(学力の3要素を育成する教育)

- 大学入学者選抜(学力の3要素を多面的・総合的に評価する選抜)

- 大学教育(高等学校までに培った力を更に向上・発展させ、社会に送り出すための教育)

を通じて、「学力の3要素」を確実に育成・評価しながら、三者一体的な高大接続改革を進めることが必要です。

福井大学アドミッションセンターでは、早い時期から「学力の3要素」の育成支援を意識して、これまで、高校生を対象に多くの実践研究を行ってきました。ここでは、このような研究・実践の実績を基盤として採択された最近の文科省関連の2つの高大接続事業の研究テーマの実践について簡単に紹介します。

1文科省委託事業『高等学校における多様な学習成果の評価手法に関する調査研究事業』

研究テーマ「高大連携による課題研究の実践を通した大学の学びに対応できる能力・育成の評価手法の調査研究と大学入試改革」(研究期間:H25~H27. 実施責任者:福井大学アドミッションセンター 大久保貢教授)

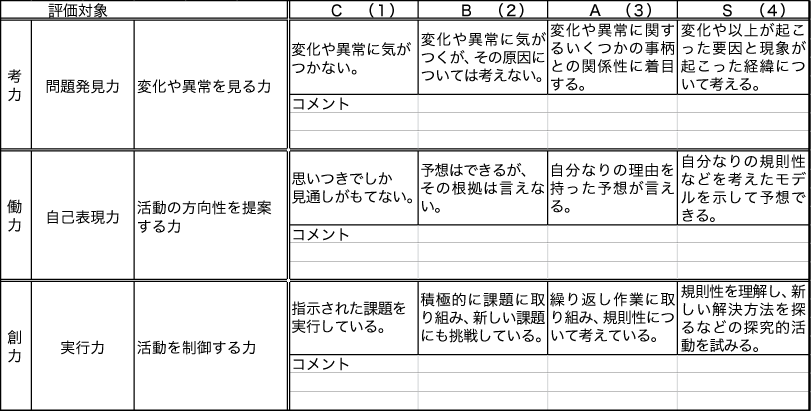

本研究では福井県内の高校教員、福井県教育委員会及び福井県教育研究所の協力を得て実践しました。高大双方による「評価手法検討委員会」及び「高大連携入試研究会」を設立して、高校教育の質の保証とともに多様な学習成果を評価するルーブリックの開発を行いました。「問題発見力」と「自己表現力」と「実行力」のルーブリックを示します。活動の評価方法として、評価場面(実験・実習、発表資料作成、及び成果発表)をこのルーブリックにて多面的に評価を行いました。

実験・実習

教員・TAによる評価

成果発表と教員・TAによる評価

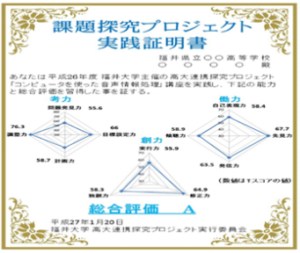

実践証明書

各評価場面での評価結果を基に、参加者に実践証明書を発行しました。総合評価結果と入試成績及び入学後の学業成績の追跡調査を行い、開発したルーブリックによる評価結果との関連性が認められました。現在、このルーブリックの更なる有効性を高めていく検討を行っています。

2文科省概算要求テーマ 『高大連携と評価手法の開発研究による高大接続入試への提案』

(研究期間:H28 ~R3、実施責任者:福井大学アドミッションセンター 大久保貢教授)

本事業では、福井大学(基幹大学)、静岡大学、三重大学の3大学共同による新たな高大連携のあり方とそこでの学習成果に基づく多様な能力を多面的・総合的に評価する手法の研究開発を行うと共に、それを通じて高大接続入試、特に大学における個別選抜に繋がる提案を行うことを目的に実践しています。

学力の3要素の形成を目指す高校教育、課題探究的能動的学習への質的転換が求められる大学教育、さらに両者をつなぐ高大接続入試、その中での各大学の個別選抜での入試仕組みの改善がいずれも喫緊の課題として求められており、高大連携の取組実績を基にした入試改革に着手しました。

このような状況の下、高大連携と評価手法の開発研究のための高大連携探究プロジェクトを実践しています。平成28年度、平成29年度の取組状況を下記に示します。

| プロジェクト名 | 実施期間 | 参加生徒数 |

|---|---|---|

| 高大連携探究プロジェクト | H28.8.6~8 | 19名 |

| 科学探求講座 | H28.10.21~22 | 54名 |

| 「文系」高大連携探究プロジェクト | H28.12.17~18 | 32名 |

| プロジェクト名 | 実施期間 | 参加生徒数 |

|---|---|---|

| 福井プレカレッジ | H29.8.11~12 | 78名 |

| 科学探求講座 | H29.10.13~14 | 29名 |

| 「文系」高大連携探究プロジェクト | H29.12.16 | 56名 |

| 科学探究プロジェクト | H29.12.16 | 22名 |

| 「文系」高大連携探究プロジェクト | H30.3.17 | 16名 |

| 科学探究プロジェクト | H30.3.17 | 5名 |

これらの高大連携プロジェクトでは開発したルーブリックにより評価を行い、「高大連携プロジェクト実践証明書」を発行し、参加者に郵送しています。

なお、本研究が目標としている高大接続型入試の実践については高大接続型入試をご参照下さい。

文系分野パフォーマンス課題による高大連携探究プロジェクトについて

本概算要求テーマの下、文系分野における入学者選抜方法の一つとしてパフォーマンス課題を設定し、その活動をパフォーマンス評価する高大連携探究プロジェクトを行っています。このプロジェクトは、「大学教育の原点」すなわち近代大学の創設者フンボルトの理念に基づく「文系ゼミナール教育:理系は実験室教育」に立脚するもので、プロジェクトでは高大接続に資する三つの能力(各構成要素)として「情報収集力(想起力、理解力、適用力)」と「高次の思考力(分析力、評価力、創造力)」と「コミュニケーション力(相互理解力、伝達工夫力、共同創作力、表現力)」が育成され、測定・評価されます。

これまで下のような日程で高校生の皆さんに福井大学に来ていただき、グループワークを主とするアクティブラーニングの授業を受けていただきました。

(i)パフォーマンス課題「昔の時間割:中学校の時間割を作成してみよう」平成28年12月

最初に、課題遂行に必要な資料として、NHKのドキュメンタリー番組『映像の世紀』を視聴し、関連文献からの抜粋資料の講義を受けました。次に、参加した福井県内外の高校生の皆さんは、それらの資料から得られた情報を元にして、4・5人のグループワークで当時の男女別時間割の作成にチャレンジしました。そして、その結果をグループごとにプレゼンテーションしました。

昔の授業科目を検討中

班別に研究成果を発表

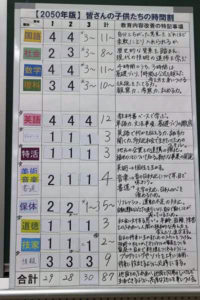

(ii)パフォーマンス課題「未来の時間割:2050年の中学校のカリキュラムを考えよう!」平成29年12月

ここでは、現在の高校生の皆さんが将来家庭をもって中学生の子供を持つ親となっている頃の、2050年の未来を想定したプロジェクトが行われました。参加した高校生の皆さんは、2050年の未来を描いた資料と2050年の未来の学習指導要領を元にして、グループワークで自分たちの子供が学ぶ2050年の未来の中学校のカリキュラムを作成することにチャレンジしました。そして、その結果をグループごとにプレゼンテーションしました。

未来の時間割を作成中

未来の授業科目と時間割を作成しました!

(iii)平成30年度以降のプロジェクト

未来の時間割を作成するプロジェクトが繰り返され、多くの高校生の皆さんが参加しています。参加した高校生の皆さんは、ゼミナール活動を体験して高等教育に必要とされる高度の能力を自ら育成しています。

上記の一連の高大連携課題探求プロジェクト活動は、大学側の参加者と共にパフォーマンス評価を担っていただいた高校の先生方の評価活動に支えられています。大学側は評価を担った高校の先生方からのご意見を参考にして、より良い評価活動を構築するように努めています。そして、同時にこのプロジェクトは、大学側と高校側が共同して大学(主として福井大学)を志望する高校生の皆さんの能力を育成し、評価する高大連携活動として位置付けられています。

高大接続型入試

福井大学では、平成29年度入試より、国際地域学部において「高大接続型入試」を導入しています。現在、高校では、学力の3要素の形成を目指して、「課題探究力」を養成するための実践教育が広く行われつつあります。これと共に高大接続改革の必要性・重要性が広く認識され、多くの大学・高校において高大連携活動を通じて、高校生の学力の3要素の育成が図られています。福井大学においても、高大連携による探究的な学びの実践により、参加高校生の思考力、主体的に学ぶ意欲、他との協働性、等の学力の獲得を数多く支援してきました。

また、学力の3要素の獲得支援と同時に、高大接続改革の要として、受験生を多面的・総合的に評価するための入試改革の取り組みが進展しつつあります。福井大学では、学力の3要素をできるだけ多面的かつ客観的に行うために、ルーブリックによる評価を行い、それらの結果を入学者選抜に活用する「高大接続型入試」を実施しています。

国際地域学部の高大接続型入試における学力の3要素のルーブリック評価を示します。

| 学力の3要素 | ||||

| アドミッションポリシーとの適合性 | 知識・技能 | 思考力、判断力、表現力 | 主体性、多様性、協働性 | |

|---|---|---|---|---|

| 調査書 | ||||

| 志望理由書 | ||||

| 取組と成果のレポート | ||||

| プレゼンテーション | ||||

| 面接 | ||||

国際地域学部では、高大接続型入試、推薦入試、一般入試(前期日程、後期日程)を通して主体性、協働性、高い意欲を持つ多様な人材の確保を図っており、現在まで、学部の目的に対して高いモチベーションを持つ学生が多く入学しています。現在、アドミッションセンターでは、他の学部についても、学部の実情に応じた「高大接続型入試」の実施に向けて、理解が得られるようFD講習会等を通じて、説明と働きかけを行っています。